AIエージェント市場の転換点

ChatGPT、Claude、Gemini、Grokなど、様々なAIエージェントが世に登場し、それぞれが独自の強みを打ち出してきました。しかし、技術の進化とともに興味深い現象が起きています。それは、各AIエージェントの機能が急速に「汎用化」しているということです。

最初は特定の用途に特化していたAIエージェントも、アップデートを重ねるごとに機能が拡張されていきます。テキスト生成だけだったものが画像生成に対応し、タスク管理ができるようになり、ウェブ検索やDeepResearchまでこなせるようになる。気づけば、どのAIエージェントも「だいたい同じようなことができる」状態になってきています。

もちろん、処理速度や精度、コンテキストの理解力などには差があります。AIを使いこなしている上級者であれば、そうした微妙な違いを見極めて、用途に応じて最適なAIを選択できるでしょう。しかし、多くの一般ユーザーにとって、そこまで細かい性能差を体感することは難しいのが現実です。

「選ばれるAI」になるための新しい戦略

では、AIエージェントを提供する企業は、これからどうやってユーザーを掴んでいけばいいのでしょうか。性能面での競争はもちろん続きますが、それだけでは不十分です。ここで重要になってくるのが、「どうやってユーザーに愛されるか」という視点です。

人は、単に性能が良いだけのツールよりも、愛着を持てるツールを継続的に使う傾向があります。ChatGPT-5がリリースされたとき、多くの人がChatGPT-4oの愛着あるコミュニケーションに依存しており、「#keep4o」運動が起きました。そのことからも人々がAIに愛着を感じることがわかります。

そして、愛着を生み出すために最も効果的な手段の一つが「キャラクター化」なのです。温度のある接点、感情移入できる存在、それがこれからのAIエージェントには求められています。

すでに始まっているキャラクター化

実は、すでに多くのAI企業がこの流れに気づき、キャラクター戦略を進めています。いくつか具体例を見てみましょう。

Grokは、xAI社が開発したAIキャラクターの「Ani」というキャラクターが話題になりました。インタラクティブになめらかに動くことで、他のAIとは一線を画した個性を確立しています。このキャラクター性の高さが、Grokを「ただのAIツール」ではなく「会話したくなる存在」に変えているんですね。

OpenAIのSora 2は、動画生成AIですが、目がキラキラした雲のようなキャラクターを持っています。直接会話するわけではありませんが、このビジュアルがあることで、Soraというサービスに対する親しみやすさが格段に増しています。

GoogleのJulesというコーディング支援ツールには、イカのようなキャラクターが設定されています。

また、Claudeを開発するAnthropicも、直近リリースしたClaude Codeにタコのようなキャラクターを登場させました。

海洋生物モチーフは、AIの「流動的で適応力のある」イメージとマッチしているのかもしれません。

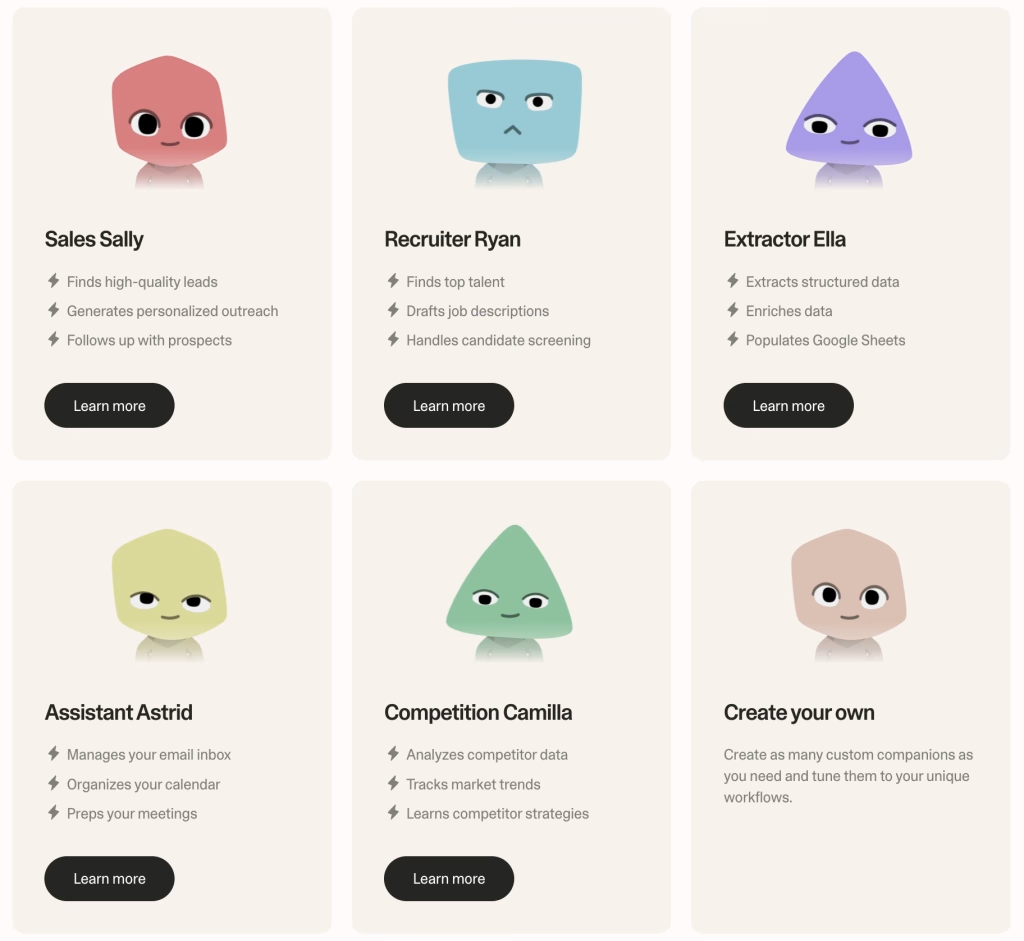

特に印象的なのがStrawberryというAIブラウザです。このサービスには複数のAIエージェントキャラクターが登場し、それぞれが異なる特性をもっています。シンプルなデザインながら、キャラクターがいることで非常に愛らしく、使っていて楽しいUXを提供しています。

デスクトップAIエージェントのIrukaDarkも、サングラスをかけたクールなイルカのキャラクターになっています。このキャラクターの存在が、ユーザーに「このAIと一緒に作業している」という愛着を生み出しています。

キャラクター化がもたらす3つの大きなメリット

では、AIエージェントをキャラクター化することで、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。大きく分けて3つあります。

感情的なつながりの創出

人間は本質的に、顔や個性のある存在に親しみを感じる生き物です。無機質なインターフェースよりも、キャラクターがいることで「このAIと話している」という実感が湧き、長期的な関係性が築きやすくなります。毎日使うツールであればあるほど、この感情的なつながりは重要になってきます。

ブランドの記憶への定着

優れたキャラクターは、それ自体がブランドのアイコンとなり、人々の記憶に強く残ります。「あのキャラクターのAI」という形で覚えてもらえれば、無数のAIサービスの中から選んでもらえる確率が格段に上がります。キャラクターは、強力なブランディング資産の一つなのです。

マーケティングコンテンツの無限の可能性

これが特に重要なポイントなのですが、キャラクターを持つことで、マーケティングやプロモーションの幅が劇的に広がります。

最新の画像生成AIを使えば、キャラクターを様々なシーンに登場させた高品質なビジュアルコンテンツを量産できます。そして、Google DeepMindがリリースしたVeo 3.1や、OpenAIのSora 2といった動画生成AIは、キャラクターを主役にしたアニメーションを驚くほど高いクオリティで制作できます。

想像してみてください。自社のAIエージェントキャラクターが登場する、様々なショートアニメーションやプロモーション動画を、低コストで大量に作れる時代が来ているのです。SNSでの拡散も狙いやすく、ユーザーとのタッチポイントを格段に増やせます。

もし、すでに自社マスコットキャラクターを持っている企業であれば、それをVTuber化するという選択肢もあります。定期的な配信や動画コンテンツを通じて、キャラクターとユーザーの関係性をさらに深めることができるでしょう。

キャラクターを軸にした統合的なマーケティング戦略を展開できれば、それは強固なブランド資産となり、長期的な競争優位性につながります。

今こそキャラクター戦略を始めるべき理由

AIエージェント市場はまだ成長初期段階にあります。つまり、今キャラクターを確立すれば、市場における独自のポジションを築きやすいということです。後発になればなるほど、「すでに似たようなキャラクターがいる」という状況になります。

また、前述した動画生成AI技術の進化により、キャラクターを活用したコンテンツ制作のコストとハードルが大幅に下がっています。数年前であれば莫大な予算が必要だったアニメーション制作が、今では比較的少ないリソースで実現可能になっているのです。これは、キャラクター戦略を始める絶好のタイミングだと言えるでしょう。

キャラクター開発で大切にすべきこと

もちろん、ただキャラクターを作ればいいというわけではありません。効果的なキャラクター開発には、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、自社のAIエージェントの特性や強みとキャラクターが一致していることが重要です。例えば、ビジネス向けの真面目なAIに、可愛らしすぎるキャラクターを設定してもミスマッチになってしまいます。

次に、ターゲットユーザーに響くデザインであること。若年層向けなのか、ビジネスパーソン向けなのかによって、最適なキャラクター像は変わってきます。

そして、長期的に愛される普遍性も大切です。一時的な流行に乗ったキャラクターではなく、5年後、10年後も色褪せない魅力を持ったキャラクターを目指すべきでしょう。

未来を見据えて

AIエージェント市場は、これから更なる成熟期を迎えます。技術的な性能差は徐々に縮まり、最終的には「どのAIを使っても大差ない」という状況に近づいていくかもしれません。

そうなったとき、ユーザーが選ぶ基準は何になるでしょうか。それは、「どのAIと一緒に過ごしたいか」という、極めて感情的な要素になるはずです。そこで鍵を握るのが、今回お話ししてきたキャラクター化なのです。

もしあなたの会社がAIエージェントを開発・提供していて、まだキャラクターを持っていないのであれば、今すぐキャラクター戦略を検討することをお勧めします。それは、単なるマーケティング施策ではなく、長期的なブランド価値を築くための重要な投資になるはずです。

AIと人間の関係は、これからますます深く、日常的なものになっていきます。その関係性をより豊かで、温かみのあるものにするために、キャラクターという「顔」が果たす役割は計り知れません。

技術だけでなく、心でつながれるAIエージェントを。それがこれからの時代に求められる、真に価値あるAIの姿ではないでしょうか。