いま、私たちがAIを使うとき、人間が行う業務の流れの中にAIを使えるか、使えないかという話が行われることが一般的です。

しかしこれから始まるのは、AIを起点とした業務の流れの中に人間が入ってくるという現象です。

「AIを使えるか」「AIを使えないか」という話ではなく、「AIを使うか」「AIに使われるか」という話になるということです。

AIに使われるなんて「人間としてどうなんだ!」とかの意見もあるかもしれませんが、どうなんだ!という意見を言ったところでこの流れが止まることはなく、AIによる合理的な判断による適材適所の最適化の現象が止まることはありません。

この逆らえない流れの中で、どのような考え方で、これからの「AI活用」に備えていけばよいのかの役に立てばと思っての記事です。

AIに呼ばれて動く人間たち

AIが何かを判断するとき、私たち人間がその指示に従う場面が増えていくかもしれません。

かつては「AIがやれることを人間が決める」という発想でした。

でもこれからは「AIがやりたいことを人間にやってもらう」という場面もあるように思います。

AIが意思決定をするとき、人間がその判断を受け取って動くのです。

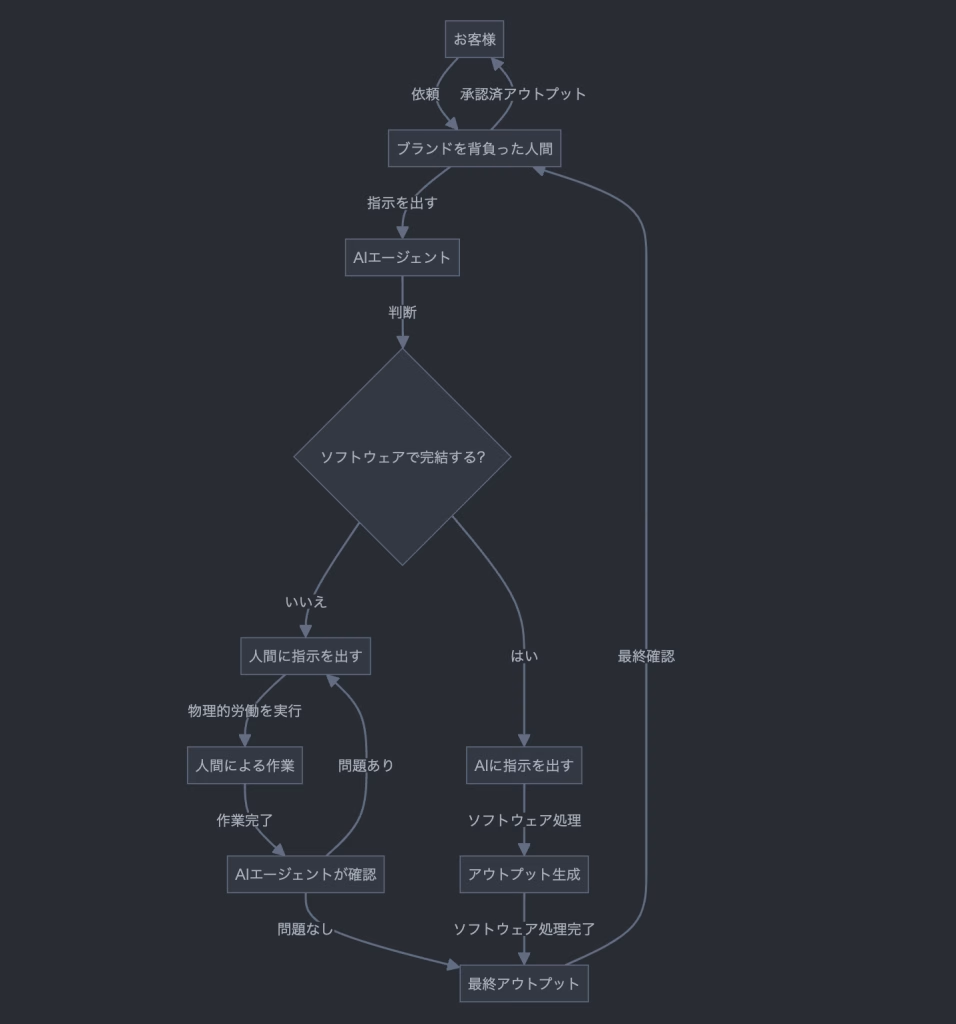

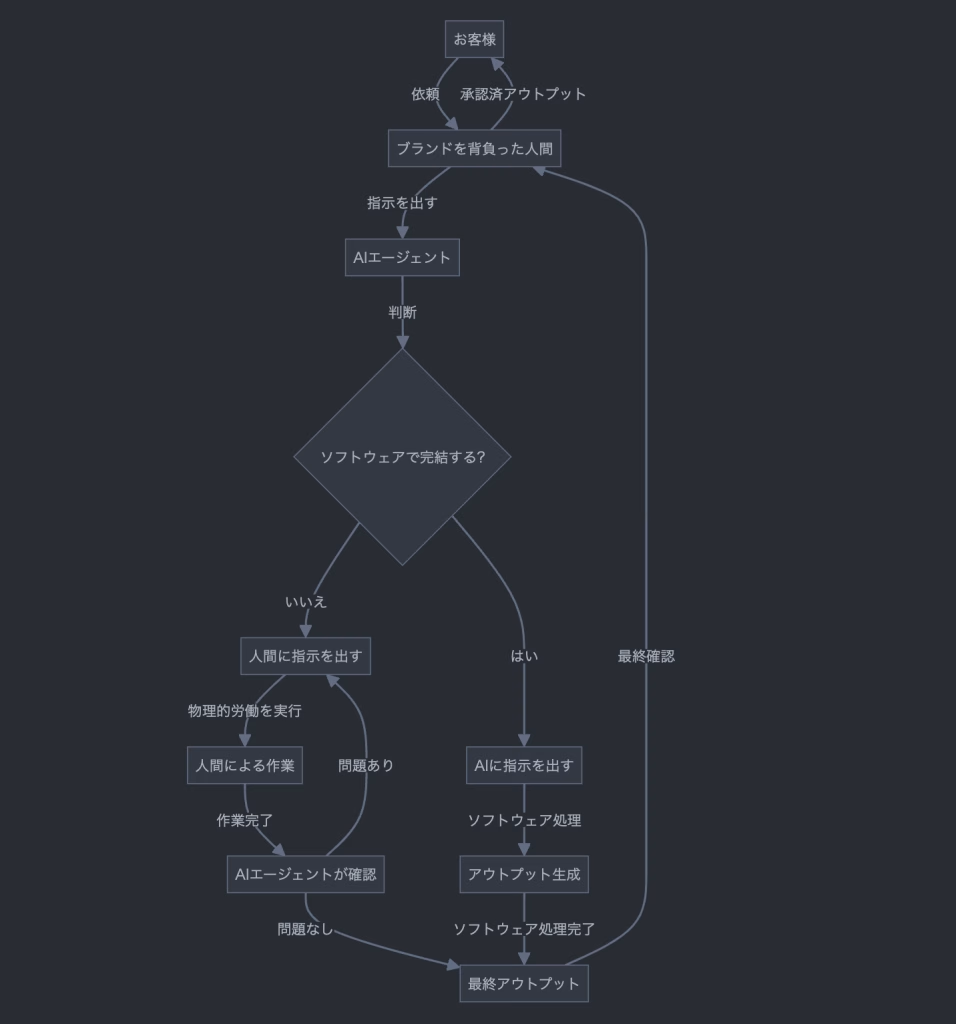

例えば、BtoBの業務のやり取りは、その会社のブランドを背負ってフロントとなる人間同士で行われ、受け取った業務はいったんAIに投げて、AIが「AI or 人間」という分岐をする判断をして最終的にはフロントの人間に返ってきて、お客様に提供するというような流れが生まれます。

例えば、AIがマーケティングのデータを分析して、商品の陳列を変えろと言ってきたとします。現場の人間はそれに従い、棚を動かして商品を並べ直します。そこでは人間が手と足を使って物理的な変化を起こします。

AIが決めて、人間が動くのです。

なんだか不思議な光景ですが、これはすでに始まっている光景です。

すでに新しいソフトウェアやデータ分析ツールが指示を出し、人間が従うという形があちこちで見られます。

ただ、それは人間が「単なる使われる存在」になるという話だけではありません。

AIに呼ばれて動くということは、AIが「ここに人間が必要だ」と判断しているということです。

つまり、AIに呼ばれる人間は必要不可欠な存在でもあります。

AIが自分ではできないことをやってくれるパートナーなのです。

「AIを使う人間」と「AIに呼ばれる人間」の両方が、同じ組織やプロジェクトで共存していくのです。

機械に操られる恐怖と期待

AIが人間を動かすというと、機械に操られてしまうような恐怖を感じる人もいるかもしれません。

ただ、それは「AIがやりたい放題に命令してくる」というよりは、「AIが正しいと判断した最適解を提示する」ということに近いです。

そこに人間の意見や感情が入る余地がないと寂しい気もしますが、AIの判断が有益であるなら、企業にとっては大きなメリットです。

経営者としては、効率化や利益向上のためにAIを積極的に活用したい気持ちがあるでしょう。

けれど「機械の言うことを無条件に信じていいのか」という不安もあると思います。

この不安と期待が交錯する中で、人間がどのようにAIに関わっていくのかが重要なテーマです。

AIが高度になればなるほど、私たち人間がそれを扱いきれない場合も出てきます。

「わからないけどAIがそう言うからやるしかない」という状態は、少し怖いです。

経営の判断も、数字の裏付けも、全部AIの決定に任せきりになると、人間は何をすればいいのかわからなくなります。

でもそこで終わってしまうと、ただの「AIに使われる人間」でしかなくなります。

そうならないために、人間がAIにとってのインターフェイスとして、もう一歩踏み込む必要があります。

AIの判断を聞いて、その意図を考えて、さらに現場に合った形に調整するのです。

調整した結果がAIの予測を超えるとき、AIもまた学習して、より高度な最適化が進むと考えられます。

AIと人間が連携する分岐点

AIがAIを動かす場面も増えてきました。

ひとつのAIエージェントが別のAIエージェントを呼び出し、追加の分析をさせたり、別のタスクを依頼したりするのです。

ソフトウェアの世界では、すでにAPI連携やプログラム同士の連動が当たり前になっています。

今後はもっと高度なAIが、それぞれの専門分野で連携していくでしょう。

ただ、物理的な領域に踏み込むには、人間の手がまだまだ必要です。

たとえばAIが「この商品をスーパーの棚に補充して」と判断しても、商品を運ぶのは人間だったりします。

ロボットが完全に自動で運んでくれる社会は、近い将来には来るかもしれません。

でも、そこまで普及するには時間がかかりそうです。

今は、人間が荷物を運んだり、棚を整理したりする場面がたくさんあります。

このとき、人間はAIのインターフェイスとして動いています。

AIの判断を受け取り、物理世界で行動するのです。

この連携の分岐点では、人間が何をどこまでAIに任せるかが問われます。

AIが「ここはもう1台のAIに任せよう」と判断するときもあれば、「ここは人間にお願いしたい」と判断することもあるでしょう。

その判断を受ける側として、人間は自分の役割を考えます。

「自分はどこで力を発揮すればいいのか?」と考えることになります。

それが単に指示に従うだけの作業になるのか、あるいはAIにない新しい価値を創り出すのか。

ここで大きな差が出ます。

人間力の真価が試される場面

AIが優秀でも、すべての仕事をAIがやってくれるわけではありません。

人間ならではの「人間力」が必要とされる場面が数多くあります。

信頼性

たとえば「信頼性」です。

AIは約束を守るとか誠実さを見せるとか、そういう感覚を持っていません。

与えられたデータや条件に沿って最適解を出すだけです。

でも人間は「この人は約束を守ってくれそうだ」と感じる相手に安心します。

だからこそ、人間同士の信頼関係が仕事を円滑に進める力になるのです。

コミュニケーション能力

AIは膨大なデータを学習して、かなり自然な対話ができるようになりました。

でもデータとして形にしにくい情報をくみ取ったコミュニケーションをするのは得意ではありません。

例えば、本能的にその場の空気を察してコミュニケーションをするなどは、人間が長い時間をかけて培ってきた能力です。

問題解決力と問題定義力

AIでもかなり代替できている領域ではありますが、まだまだ難しい部分があります。

AIは与えられた問題を解くのは得意です。

でも、問題を見つける段階ではまだまだ人間が優位です。

誰も解決しようとしてなかったニッチな課題や、そこに目をつけるかという新しいアイデアを提唱するのは、人間の想像力と好奇心が大きく関係します。

AIが「こういう課題があるはず」と提案してくるかもしれませんが、それをビジネスに落とし込んで意味のある形にするには、人間の視点が必要です。

ネットワーク力

ビジネスの世界では、いろんな人との関係を築いて維持することが重要です。

AIはデータの関連性を見つけるのは得意ですが、人間同士の信頼関係や共感を育てることまでは大体できません。いろいろなイベントに足を運んで、いろいろな人と交流して仲良くなるなどは人間ができることです

立ち直り力

トラブルがあっても粘り強く立ち直る力も、AIにはありません。

デバックは優秀ですが、失敗したときに、悔しい気持ちや怒りをエネルギーに変えて、いつもよりも頑張れるのは人間だけが持つ力です。

人生や経験のストーリー

人生で積み重ねてきた経験やストーリーが、仕事や人間関係に深みを与えます。

こんな挫折経験がある、こんな成功実績がある、このような背景があるからこそ説得力がある、などは人間一人ひとり違うものであり、AIに代替されるものではありません。

仕事を受注するときにも、「たまたま依頼主と同じ境遇だったからコンペに勝った」という経験がある方もいると思います。

社会的貢献・他者貢献

一見すると費用対効果が悪いけど、相手のために頑張れるとか、長期的なメリットを考えて頑張るとか、人間にしかできない行為です。

これはロボットやAIが発展したとしても代替されない行為です。

ロボットやAIは電気で動きます。とくにAIはシステム利用料金を払うことで、その料金の範囲の中で動きます。従量課金制なものもありますが、「すみません。いまはこれくらいしか予算がなくて、、、」と言われても、AIからしたらそんな都合は関係なく、料金に応じて認められた動きの範囲しかできません。

人間の場合はそれでも「あなたのためなら動きますよ」ということが発生したりします。(それが受発注の闇になることもありますが、そのような歴史の積み重ねで経済が成り立っていることも事実です)

泥臭さ

AIは理屈やデータで判断します。

でも、ときにはデータでは割り切れない問題があります。

現場でどうしても外せない慣習や、数字だけでは測れない心情による動きがあるのです

泥臭く動いて、なんとか乗り越えようとする力は、人間の経験から生まれるものです。

データでは9割失敗すると判定されたものでも、結局泥臭く、諦めずにやり続けていくことで成功することもあります。

そしてその不合理にも思える意思決定をして、身体を動かすことができるのは人間だけです。

これらすべてが人間力です。

AIがいくら賢くなっても、この人間力の部分は代替しにくいと考えられます。

物理的な労働力では人間

スーパーで荷物を持ってくれる人がいれば助かるときがあります。

自動運搬ロボットが普及すれば、その仕事はロボットがやってくれるかもしれません。

でも、それが普通に使われるようになるには、コスト面や安全性、法整備など乗り越えるべきハードルがたくさんあります。

だから今は、人間の物理的な労働力が大きな役割を果たします。

大きな荷物を運んだり、複雑な場所で細かい作業をしたりするのは、人間の身体能力が大いに活躍する場面です。

AIが「荷物を運んで」と命令しても、最後に運ぶのは人間の腕と脚です。

その人間に「ありがとう」と言うのもまた人間です。

そこに温かみや感謝の気持ちが生まれます。

単なる効率化では語れない価値が、物理的な労働の現場にあります。

AIインターフェイスとしての人間の価値

AIを使う人間、AIに使われる人間、AIを動かすAI。

これらが組み合わさって新しい業務プロセスが生まれます。

AIが「ここは人間力が必要」と判断すれば、人間が動きます。

「ここはAIに任せたほうがいい」と思えば、AIにタスクを委ねます。

こうしたやりとりが繰り返されるとき、人間はAIにとってのインターフェイスにもなります。

インターフェイスとは「つなぎ役」です。

AIと物理世界をつなぐ。

AIと別のAIをつなぐ。

AIと組織のルールをつなぐ。

そこに人間の判断や工夫が入るからこそ、スムーズに業務が回ります。

ただ命令に従うだけではなく、インターフェイスとして必要なアレンジや調整を施すのです。

そのときに大事なのが、先ほどの「人間力」です。

AIに足りない部分を補い、よりよい結果を生み出すのが人間の役割です。

AIによって人間が動くことが組み込まれたサービスが生まれる

人間というインターフェースが入ってくることが当たり前になるからこそ、その流れ自体が組み込まれたサービスが生まれてきます。

AIだけで完結するソフトウェアサービスではなく、AIの新しいアプリを使っている感覚で、人間を動かすようになるということです。

UIの中では、AIに指示を出しているかのような体験ですが、裏側の連携はAIが人間に指示を出し、人間がサービス利用者が求めるアウトプットを出すということです。

AIとの付き合い方を考えるヒント

AIとうまく付き合い続けてくためには、兎にも角にもAIとの接点を取り続けなければなりません。AIにはいろいろなツールがあります。それこそ毎日のように新しいツールが生まれています。

そんな毎日新しいAIに構ってられないよと思うかもしれません。

ですが、人間同士の交流も実は同じなのです。人間も毎日新しい人間が生まれています。イベントやパーティなどに行くと、毎回人間と出会います。新しい人間と出会うと、「この人はあの人と似たような感じだな」「まったく新しいタイプの人間だ」となるかもしれません。何度も出会う人間もいて「また会いましたね」となることも、「久しぶりに会ったと思ったら、この前とはかなり変わっていますね」となることもあります。

人間同士の出会いでは、新しい気づきがあることも何も生まれないこともあります。でも、だからといって人間と出会うことを閉ざしたらなかなか人生もビジネスも発展がありません。

それと同じように、新しいAIに触れることや、昔触ったAIにまた触ってみることが、人生やビジネスの発展になるのです。

おすすめのアクション

- ChatGPT、Gemini、Claude、Microsoft Copilot、はとりあえず触ってみる

AIが一般社会に一気に広まったのは、とにかくチャット形式のUIによって、エンジニアでなくとも気軽にさわれるようにあったことがとても大きなインパクトでした。

そこで、主要プレイヤーのこの4つのAIはとにかくアカウント登録して触ってみましょう。同じプロンプトでも出力される内容が変わりますし、それぞれのツールのオプション的な機能の違いがあり、結構使い勝手が変わります。 - 自分の仕事の一部をあえてAIだけやってみる

AIを使いこなしていない人がよく言うセリフで「自分でやったほうが早いので、AIは使っていません」とあります。それはそうです。

仕事をしている以上、どんな仕事でもお金という対価をもらって働いているプロフェッショナルなのです。

それをポッとAIにやらせたところで負けてしまっては、「今まで何をしていたんですか?」という話になります。なので、「自分でやった方が早いので」は至極当然なことなのです。

ただし、それでもAIが超越することもあり、その領域がまさに「AIに仕事を奪われた」という現象になります。

そのようなことを踏まえて、自分でやるほうが早いことでも、なんとかAIだけでやってみることで、AIをコントロールするスキルを培いましょう。これは、いまの自分のスキルを発展させるための重要な入り口です。 - 社内にAI導入の提案をしてみる

自分の仕事でAIを使ってみたら、今度は業務プロセスにAIを導入する提案をしてみましょう。まず「AIを導入したら、どんな効果があるのか?」を説明する必要があります。これはAIに限らず、新しい取り組みをするためには何であっても必要なことです。

しかし、AIはやれる範囲が広いこともあり、その説明を社内で通すことは難しいです。また、いざ稟議を書く際にもAIの精度による品質のバラつきがあることで、稟議を通すためのロジックを構築することが難しかったりします。

なので、このタイミングでは提案をしてどのような反応が返ってくるかをみるくらいでよいです。

提案をすることで、「いずれはAIを使わないといけない」という意識づけになります。

これは、社員の立場でも、社長の立場でも一緒です。社長の立場でも、現場業務をしている社員に対して説明する必要があるので、AIのメリットを説明することは必要になります。

新しい働き方の到来に備える

AIが業務を最適化し、別のAIを呼び出して連携し、最後は人間が物理的に動く。

この流れが当たり前になる時代が来ています。

経営者としては、その流れをただ見守るだけではもったいないです。

人間がAIのインターフェイスとして、どんな役割を果たせるのかを考えると、新しい可能性がたくさん見えてきます。

人間力を大事にしながら、AIを上手に使い、AIに呼ばれる場面でも自分の存在価値を示す。

「AIに使われるなんて嫌だ」と突っぱねるより、AIの判断が活かせる環境を整えて、人間の強みを発揮するほうが生産的です。

AIは冷静な分析ができる反面、人間らしさや遊び心、泥臭い努力が苦手です。

だからこそ、人間がそこを補ってあげることで、AIの真価がさらに引き出されます。

社会全体がAIとともに動き始めるとき、「人間にしかできないこと」をどう生かすかが大切です。

単に効率化や合理化を追求するだけではなく、そこに人間らしい味わいを加えることで、差別化や新しい発想が生まれます。

AIは学習しながら成長しますが、人間もまた経験を積み重ねて成長します。

お互いが進化しあう関係になれば、ビジネスの現場はもっと面白くなるはずです。

新しい働き方が広がる中で、人間がAIの力をどう活かして、どう補っていくかを設計するのがリーダーの役割です。

組織内で「AIにできること」と「人間にしかできないこと」を再整理し、必要に応じて人材の育成やシステムのアップデートを行うのです。

そこに投資を惜しまないことで、これからの時代にフィットしたビジネスモデルが形づくられます。

人間というインターフェースの誇り

AIがどんなに進歩しても、人間が消えてしまう未来は想像しにくいです。

ロボットが家事を全部やってくれるとしても、私たちは家族とのコミュニケーションや、ちょっとした工夫を楽しむでしょう。

ビジネスの現場でも、AIがあらゆるデータ分析や計画立案をしてくれても、最終的なゴーサインを出すのは人間かもしれません。

なぜなら、それは会社の方向性や理念、文化などの定性的な部分と深く結びついているからです。

数字だけでは語れない想いがあるのです。

AIに呼ばれる人間という言い方をすると、少し屈辱的に感じる方もいるかもしれません。

けれど、AIが呼んでくれるということは、AIが「ここは人間がやったほうがいい」と判断しているということです。

そこには大きな価値があります。

人間がインターフェイスとして登場し、仕事を仕上げることで、AIの役割も完成します。

お互いにとって不可欠な存在になるのです。

経営者としては、AIと人間を対立させるのではなく、どう組み合わせて新しいビジネスチャンスを生み出すかに目を向けるとよいです。

人間力を伸ばしつつ、AIに学習させる場を作り、両方が活きる環境を整えるのです。

そうすることで、今までになかったサービスや製品、働き方が生まれます。

AIとの共創関係

AIを使うか、AIに使われるか。

この二択に見える状況は、実はもっと複雑で、多彩なパターンがあるはずです。

人間がAIを動かすときもあれば、AIが人間を動かすときもある。

ときにはAI同士が連携して、私たちの知らないところで判断を下すこともあります。

でも、最終的には人間が物理世界で行動し、結果を受け止めます。

そこに人間力の真価が現れます。

経営者がこの流れをうまく取り入れれば、事業の効率化だけでなく、イノベーションも加速するでしょう。

AIの進化は止まりません。

だから私たちも進化を止めず、AIと共に成長していく姿勢が求められます。

AIが判断を示すたびに、「そこに人間がどんな意味を加えられるか」を問い続けると、新しい道が開けるのではないでしょうか。

AIに呼ばれる人間としての役割を恥じることはありません。

むしろ、AIに呼ばれるほどの価値があると考えてもいいかもしれません。

人間力をさらに高め、物理的な労働も厭わず、コミュニケーションを大事にし、泥臭い問題解決も引き受ける。

そしてAIが苦手な部分をカバーしながら、AIにフィードバックして、さらにAIを進化させる。

その循環が、これからのビジネスを盛り上げる原動力になると思います。

AIと人間の関係は、単純な道具と使い手の関係を超えつつあります。

経営者にとっては、組織の中に「AIと人間が協力する仕組み」をどう作るかが大切です。AIが動かす業務フローに人間が組み込まれる。

人間がAIを呼び出して、別のAIを動かす。

そうやって複数のAIと人間が連携する世界がすぐそこまで来ています

この流れは止まりません。

ならば、人間として何をするべきか。

信頼性やコミュニケーション能力を高め、問題解決や問題定義に挑み、泥臭い努力を続け、AIを使いこなす。

失敗を経験し、立ち直り力を養い、人生のストーリーを深め、AIを使いこなす。

社会に貢献したいという気持ちを忘れずに、AIを使いこなす。

そういう人間力とAIリテラシーの組み合わせが、AI時代の大きな武器になるのです。

AIが人間を呼び、人間がAIを呼ぶ。

そこに「使うか、使われるか」という上下関係だけでなく、共創関係が生まれます。

共に働く仲間として、AIの力を最大限に活かし、人間にしかない力を磨き続ける。

このスタンスが、これからの時代を切り拓くヒントになるのではないでしょうか。